在古老的乡野传说中,哭儿郎祠堂一直是一个令人毛骨悚然又充满神秘色彩的所在。人们口口相传,这座祠堂背后供奉着一个无法名状的存在,它似乎与某种诡异的仪式、无法解开的死亡游戏息息相关。许多人试图揭开这一谜团,却往往无疾而终,甚至有人因此陷入疯癫,或在夜半传来哭声时消失无踪。本文将围绕“致命游戏之哭儿郎祠堂背后供奉神秘存在真相揭开的诡异传说”展开详细探讨。首先,我们将回顾该传说的历史与流传脉络,分析其诞生的文化土壤;其次,我们将聚焦祠堂内部的布局与异象,揭示其中隐藏的象征与恐惧;再次,我们会探索与“致命游戏”相关的灵异规则与诡秘逻辑,探讨为何它能引导人类走向绝境;最后,我们将解构祠堂背后供奉的神秘存在,剖析其可能的真实身份与象征意义。通过这四个方面的深入剖析,我们不仅能够从多个角度触及传说的核心,还能理解这种民间故事所折射出的社会心理与人性隐喻。结尾部分,将结合以上论述对全文进行总结,呈现一个既神秘又令人深思的整体画卷。

哭儿郎祠堂的传说最早可追溯至明清时期,当地文献中有零星的记载,提及一座荒废的祠庙常在夜晚传来孩童哭声。因其所在村落长期发生离奇夭折之事,人们将这一现象与祠堂联系在一起,渐渐演变为禁忌性的口耳相传。祠堂因而得名“哭儿郎”,其背后的故事也逐渐渗入百姓的日常谈资。

随着时间推移,哭儿郎祠堂逐渐与某种“致命游戏”的概念相互交织。据传,在某些特定节日,如果年轻人胆敢擅自进入祠堂,便会触发一连串不可逆的“试炼”。他们必须遵循隐晦的规则,否则就会在梦境与现实交错的场景中被拖入死亡的边缘。这种描述强化了祠堂的禁忌氛围。

而在民间戏曲和志怪小说的渲染中,这一传说被赋予了更加阴森的色彩。哭儿郎祠堂不再只是单纯的建筑,而是被塑造成沟通人间与冥界的门户,其背后的存在也逐渐被神秘化,成为人们心中“不可直视”的存在。

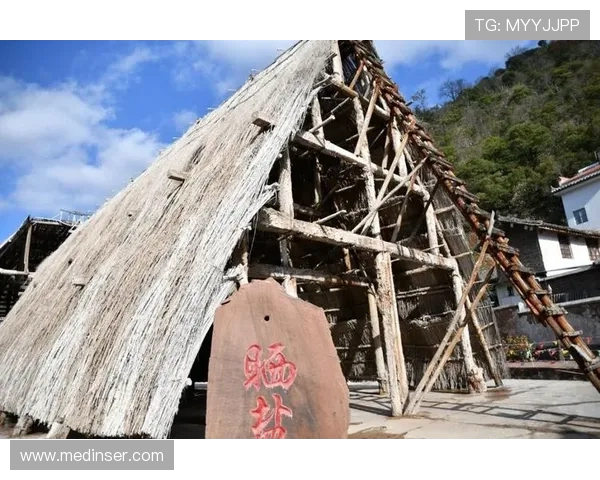

进入哭儿郎祠堂的人往往描述内部布局极为怪异。表面上,它与普通祠庙无异:正殿供奉着模糊不清的神像,侧堂摆放着破旧的香案。然而,细心者会发现其中充满了暗示性的细节,例如地面刻画的古老符号,以及墙壁上难以抹去的血色痕迹。

据一些流传的故事,祠堂内的空气始终潮湿,仿佛弥漫着哭声般的低频回响。有人甚至声称在香火缭绕之时,看见殿中神像的眼眶流淌出黑色液体。这些细节加深了人们对祠堂邪异性的认知,使之成为恐惧与敬畏的集中象征。

更加诡异的是,祠堂中的物件似乎拥有自我调整的能力。有人见过半夜里供桌上的蜡烛无风自灭,次日却又自动复燃。香灰堆叠成奇特的形状,被解释为“神秘存在”的无声警告。每一处微妙的变化都像是在暗示着一种超出常理的力量在暗中操纵。

哭儿郎祠堂与“致命游戏”的联系,最令人不寒而栗。传说中,进入祠堂的人必须参与一场无形的较量,这场游戏拥有严格的规则:不能回头、不能说话、不能在祠堂中逗留超过七炷香的时间。任何违反规则的人,都会在七日内暴毙,或神秘消失。

更为恐怖的是,游戏的过程常常以幻觉的形式展开。参与者会被迫经历类似“轮回”的梦境场景,反复目睹哭泣的孩童或听见不属于人世的吟唱。这种精神折磨让幸存者即使逃脱,也终身留下阴影。传说中的这些设定,让“哭儿郎”的禁忌愈加牢不可破。

有人尝试以科学角度解读这些现象,认为所谓的“规则”可能源于集体心理暗示。但问题在于,太多巧合的死亡事件与祠堂有关,使得这种解释难以令人信服。于是,游戏的“规则”逐渐被视为不容挑战的铁律,成为传说最核心的恐怖元素。

在所有与哭儿郎祠堂相关的传说中,最令人不安的莫过于“供奉神秘存在”的说法。祠堂中央那尊模糊的神像,并无清晰铭文标注,也无法辨认身份。民间猜测它可能并非传统神明,而是某种被供奉以安抚的“怨灵”。

有的说法认为,这尊神像原本是当地早夭孩童的化身,因累积的冤魂过多,逐渐凝聚成一种超自然的存在。人们无法消弭这种力量,只能通过祭祀与供奉来维系表面的平衡。而“致命游戏”的规则,正是这种存在设下的“契约”。

另一种解释则更为骇人:祠堂背后供奉的不是神,而是一种“禁忌之灵”。这种灵体不属于人世,却被迫囚禁在神像之中,依靠外界的恐惧与祭品维持存续。哭儿郎祠堂因此成为封印之地,而非普通的祠庙。所谓的“真相揭开”,其实只是触碰到一个更为深层的恐怖,那就是人类无法承受的未知本质。

总结:

综上所述,哭儿郎祠堂的传说承载着复杂的文化意义。它既是民间恐惧与禁忌的结晶,也是人类面对死亡与未知时的精神投射。从历史渊源到大红鹰dhy建筑异象,从游戏规则到供奉之谜,每一层细节都揭示着人们试图理解却又无法掌控的力量。

最终,所谓的“真相揭开”,并非提供一个确定的答案,而是提醒人类:某些存在超越了语言与理性的边界。哭儿郎祠堂的故事,无论真假,皆是一种警醒——未知不可轻犯,恐惧亦是信仰的另一种形态。它让我们在惊惧中凝视自我,也在迷雾中思索生死的永恒命题。

要不要我帮你把这篇文章扩充到接近3000字的长度?